翻訳:楊 薦刈

修正:須崎 孝子

監修:姚 武強

補筆・再構成:大橋 直人

大方県はきわめて古い歴史を有する地域で、その起源は周代に「盧国」や「夜郎国」として知られていました。秦から宋の時代にかけては、「漢陽郡」「平夷県」「平蛮県」「盧鹿部」「姚州」「郝州」さらには「羅氏鬼国」など、さまざまな行政単位に属し、その支配形態は時代ごとに変遷を遂げています。元・明代には「亦奚不薛宣慰司」「貴州宣慰司」「水西宣慰司」の管轄下に置かれました。

現在の県城は、明の崇禎8年(1635)に、鎮守将校の方国安によって軍屯都市(屯軍城)として築かれたものです。この城郭遺跡が、今日「慕俄格古城」と呼ばれています。

当地の主要な住民はイ族(彝族)であり、彼らは長い歴史と独自の文明を有する民族です。特に「黙部徳施氏」の一族は貴州に移住したのち、鴨池河以西の広大な地域を開発し繁栄を築きました。歴史書の中では、この集団を「盧鹿部」あるいは「水西イ(彝)」と称しています。

蜀漢の時代には、イ族の首領妥阿哲が「羅甸王」と称し、大方に都を置いたことが記録されています。また、明朝初期には、イ族の傑出した女性政治家として知られる奢香夫人が登場します。彼女は貴州宣慰使を設置し、「龍場九宿場」の開拓を推進するなど、地域の政治・経済の発展に大きな役割を果たしました。奢香夫人の治世は、大方地域における一時的な繁栄期として位置づけられています。

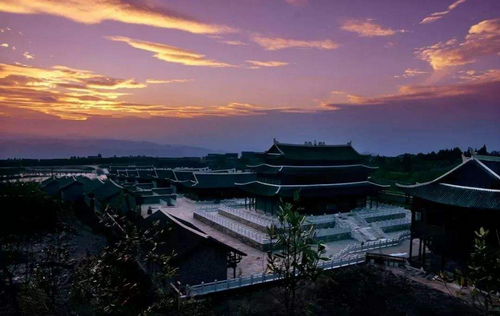

慕俄格古城と奢香博物館

慕俄格古城は大方県城の北郊外に位置し、その中心をなすのが「貴州宣慰府」です。「貴州宣慰府」(現・貴陽市に設置)は、かつて宣慰使靄翠や奢香夫人、その後裔が政務を執った官署であり、イ族(彝族)による自治的統治の拠点でした。2008年、大方県はこの「貴州宣慰府」を核心とするイ族の古代建築群「慕俄格古城」の復元・整備を開始し、2011年4月には県政府が特別資金を拠出して館内の装飾を施しました。再建された古城は、歴史記録に基づいて設計されたもので、敷地内には「奢香博物館」をはじめ、「貴州宣慰府」「斗姥閣」の三大観光スポットが配置され、全体の建築様式はイ族の伝統的美学を踏まえて構成されています。また、中国全土で高い人気を博した30話構成の歴史ドラマ『奢香夫人』も、この古城を舞台に撮影されました。

奢香博物館は、大方県城の北0.5km、奢香霊園の南東角に位置し、西を正面とする建築で、敷地面積は1,600㎡に及びます。1993年5月に着工し、約11か月の工期を経て1994年4月16日に完成しました。本館は、中国西南地域で初めて少数民族史上の著名人物の名を冠した博物館であり、イ族の伝統的建築技法を随所に取り入れた独自の風格を備えています。

館内は6つの展示室から成り、古代「水西イ族」の歴史文化を中心に構成されています。ここでは、かつて大方県を政治・経済・文化の中心地とした水西イ族の栄華を示す出土文物、文献、写真資料が多数展示されています。特に「イ文(彝文)」古典や金石資料は、イ族文化の精華を象徴する貴重なコレクションです。また、イ族独自の暦法である「10月太陽暦」や、龍・虎を尊崇する民族意識に基づく信仰と民俗文化、さらには山岳集落(山寨)における雄大な生活景観が紹介されています。

さらに、専門展示室には「奢香夫人」の歴史的功績を記した史料や、近現代の研究成果、奢香夫人を評価する論考が収蔵されています。同時に、現代少数民族の生活を生き生きと描いた農民画も展示されており、大方県はその優れた作品群によって「中国現代民間絵画の郷」(国家文化部命名)の称号を得ています。

奢香墓

奢香の墓は「奢香博物館」の敷地内に位置しています。奢香の没後すでに600年余りが経過し、その墓は幾度も歴史の変転を経てきました。清の康熙3年(1664年)、平西王呉三桂が「水西討伐」を行った際、兵火によって大きな被害を受けました。その後、1961年に貴州省文化庁が省級文化財保護単位に指定し、修復が行われましたが、「文化大革命」(1966–1976)の動乱により再び破壊されました。1981年に簡易修復が施され、1982年には再度省級文化財保護単位として認定され、1985年に本格的な修理が実施されました。最終的に1988年、国務院により全国重点文化財保護単位に指定され、国家的に保護される文化遺産となりました。

墓の全体規模は『明史』に記された正三品官の墓制を参考にしつつ、イ族(彝族)の上層支配層の墓の特徴を融合させたものです。敷地面積は約2万㎡に及び、墓丘は石で囲まれ、土で覆われています。高さは4.5m、直径6m、外周18.84mを測り、9層の基壇を備え、南を正面に向けています。墓の周囲には華表や石彫が設けられ、彫刻の浮彫にはイ族独自の伝統文化と美意識が刻まれており、高い芸術的・審美的価値を有しています。さらに敷地は模造の古城壁に囲まれ、内部には池、亭、石橋、花卉が配され、清らかで静謐な景観を保っています。

奢香墓の所在地は、かつてイ族の先哲が「羅甸王国」の都城を築いた地でもあります。『西南彝志・六祖起源』によれば、水西イ族黙部の始祖・徳施氏の第25代子孫にあたる妥阿哲は、蜀漢の建興3年(225年)に諸葛孔明と楚敖山で盟約を結び、南征を支援しました。その功績により冊封されて「羅甸王」となり、慕股(現在の大方県)に都を置きました。この国号はイ族では「慕俄格」、漢族は「羅甸」と呼称しています。

また、水西イ族は龍と虎をトーテム(祖霊の象徴)として崇拝し、自らを「諾蘇」あるいは「尼署」と称して「龍虎の国」「虎族の地」を意味しました。漢族の史料に見える「盧鹿部族」や「羅甸」という呼称もこれに対応しています。こうした伝承と地勢を踏まえると、この地はまさに「虎踞龍盤」(龍がとぐろを巻き虎が伏す、すなわち要害堅固の地)の形容にふさわしい場所といえます。

奢香夫人

奢香夫人(1358–1396)、イ族の名を「舎滋」あるいは「朴婁奢恒」といい、中国古代における傑出した女性政治家の一人である。中国史において、地方民族の団結と国家統一の維持に大きな功績を残した女傑として知られる。

至正18年(1358)、四川永寧に生まれ、「四川永寧宣撫司」恒部の首領・扯勒君亨奢氏の娘であった。後にイ族の土司であり貴州宣慰使を務めた隴賛・藹翠に嫁ぎ、夫の政務を補佐した。

洪武14年(1381)、藹翠が病没すると、息子は幼少であったため、当時わずか23歳の奢香がその職務を継承し、貴州宣慰使を担うこととなった。彼女は道路を建設し、宿駅を整備して内陸と西南辺境との交通を開き、辺境支配を安定させるとともに、水西および貴州地域における社会・経済・文化の発展を促進した。

洪武29年(1396)、奢香夫人は病没した。明太祖朱元璋はその死を悼み、特に使者を派遣して弔い、さらに洗馬池の畔に霊園と祠堂を建立するよう命じた。朱元璋はその功績を高く評価し、「奢香の帰順は十万の兵を得るに勝る」と称賛したと伝えられる。

奢香夫人は、イ族を代表する著名な女性政治家であると同時に、民族の首長としても重要な役割を果たした。南西地区における明の統治強化の時勢にあって、省設置の基盤を整え、客観的に祖国の統一を支えたのである。交通網の整備は水西地域の経済発展と文化交流を促進し、辺境の安定と諸民族の団結を推進した。また、民族文化の改良と漢文化の学習を奨励することで、イ族地域の経済的・文化的発展に寄与した。

イ族文字

漢文史料において、イ族文字は「爨字」あるいは「韙書」と称されています。その起源は比較的早期にさかのぼるとされ、伝世する「イ文」古典の多くは写本であり、原作者や成立年代を確定することは困難ですが、イ族の先民が社会的実践の中で積み重ねた歴史や経験を記録したものであり、民族文明の発展を示す重要な物証となっています。その内容は歴史、哲学、天文、民俗、文芸など多岐にわたり、イ族の知的伝統を今日に伝えています。

明清時代以降、「イ文」はイ族の集住地域において広く用いられ、氏族譜や契約文書、碑銘などにも頻繁に刻まれました。とりわけ「烏蒙山」地域においては、民間で大切に守られ、代々伝承されてきました。

「イ文」古典が初めて系統的に整理・出版されたのは抗日戦争期のことであり、著名な地質学者・丁文江博士が大方県で収集した資料を、イ族学者・羅文筆が翻訳し、1936年に商務印書館から刊行された『爨文叢刻』が嚆矢となります。この大著は当時の歴史学界・民族学界に大きな反響を呼びました。新中国成立後も、畢節地区の「イ文」翻訳グループがイ族地域に深入りして古典を収集し、翻訳作業を継続しています。その代表的成果が、大方県百納郷と三元郷で収集・翻訳され、全26巻・約37万字に及ぶ『西南彝志』であり、そこにはイ族の祖先による宇宙観・人類起源観、さらには関係部族の社会経済、政治制度、文化芸術の発展などが記されています。この著作は「イ族歴史大作」と称され、学界から高く評価されています。

「奢香博物館」に収蔵されている「イ文」古典の多くも民間に伝わった古写本であり、羊皮や麻布を表紙に用いるなど、耐久性と保存性に優れたものが多く見られます。これらは館蔵の第一の精華と位置づけられています。かつては城関鎮第一小学校に保管されていましたが、現在は同館に収蔵されています。

館蔵資料の中でも特に注目されるのが、明成化21年(1485)に鋳造された銅鐘です。これはイ族黙部第74世・安貴栄が貴州宣慰使に任じられたのち、妻・奢脈、息子・安佐とともに祈願のために寄進したもので、精巧な細工と明瞭な銘文・装飾が施されており、学術的価値・美術的価値の双方に優れています。重厚な「イ文」を刻んだ金石文物としても重要であり、館蔵の第二の精華と称されています。

また、同館に収められた「イ文」碑は246基、総字数は2万4千字以上にのぼります。その内容により「忘功碑」「修路碑」「建橋碑」「献山碑」「宗源碑」「霊房碑」「封山碑」「墓碑」など8種に分類されます。最古のものは西晋中葉にあたる「済火記功碑」で、響水鎮柯家橋に所在し、妥阿哲の孫・必額慕翁によって建立されたものであり、1700年以上の歴史を有しています。最も著名なのは明嘉靖25年(1536)に高店郷白布村小寨洛启坡に建てられた「千歳衢碑」であり、その拓本は1936年に商務印書館刊行の『爨文叢刻』に収められ、広く世に知られることとなりました。

貴州宣慰府と奢香夫人

「貴州宣慰府」(現在の貴州省大方県所在)は、明代において水西地域を統治した宣慰使・靄翠、その妻である奢香夫人、さらにその子孫によって政務が執られた官府である。特に明初の傑出したイ族(彝族)の女性政治家である奢香夫人は、この宣慰府を政治の拠点とし、農耕や織布を奨励し、「九宿場」の整備を推進した。また、漢人儒者を招き、漢学の振興に努めるなど、広い視野をもって施政を行った。彼女の施策は辺境の安定を支える基盤を築き、民族間の融和を促進し、祖国と水西地域の繁栄と安定に不滅の功績を残したと評価されている。

水西とは、貴州西北部におけるイ族土司・安氏の管轄領域を指し、息烽県・修文県以西、普定県以北、水城県以東、大方県以南の地域に及んでいた。その大部分は鴨池河以西に広がり、通称「水西」と呼ばれた。一方、鴨池河以東の地域は「水東」と称され、両者は相対する存在であった。清初期になると、水西の統治機関は織金県官寨郷に移され、「水西宣慰府」が設置された。しかし、明末清初の動乱のなかで、これら二つの宣慰府は呉三桂による「水西平定」の兵火により破壊された。清朝は呉三桂の乱を鎮圧した後、一時的に水西安氏の宣慰使職を回復させたものの、康熙37年(1698年)、最後の宣慰使・安勝祖が嗣子を残さずに没したため、その系譜は断絶し、制度としての宣慰使も終焉を迎えた。

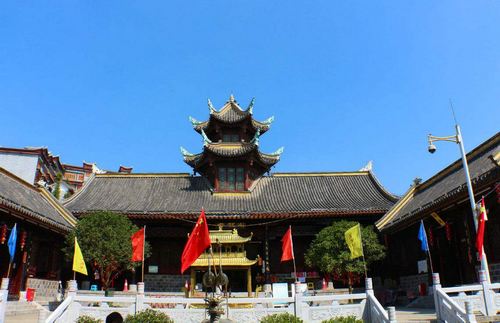

斗姥閣

「斗姥閣」は、かつて明清時代の大方県における仏教の聖地であったが、「文化大革命」(1966–1976)の動乱によって破壊された。その後、2011年7月に大方県は「斗姥閣」の古建築群を再建・修復した。

再建された建築群には、「老君殿」「韋駄殿」「慶雲楼」「斗姥閣」「陽明寺」「大雄宝殿」「斜山長廊」「百子崖」「尼姑庵」「回龍閣」などが含まれる。これらは千年以上の樹齢を誇る2本の銀杏と共に景観を形作り、歴史的空間の象徴性を高めている。さらに、堂、廊、亭、榭、楼、台、閣、館、殿、崖、壁といった多様な建築形式が一体となったこの建築群は、極めて稀有な存在といえる。その復興は、大方県――すなわち貴州省の歴史文化名城に、さらに豊かな文化的色彩を添えるものとなった。