翻訳:豊 琴

修正:小川 恵佳

監修:姚 武強

補筆・再構成:大橋 直人

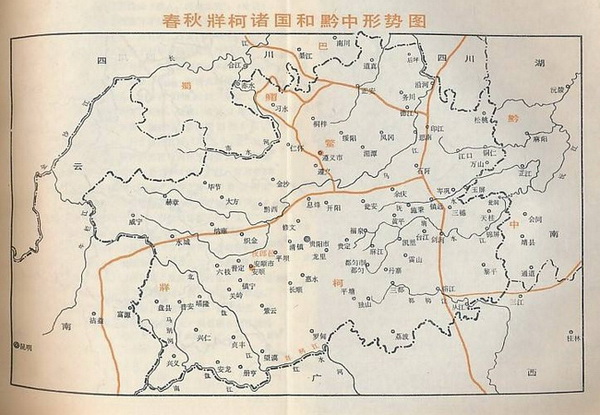

春秋時代以前、現在の貴州省にあたる地域は「荆楚」あるいは「南蛮」の一部とみなされていた。春秋時代に入ると、同地域には諸部族が台頭し、その中でも特に知られる存在として「牂牁国(そうかこく)」が挙げられる。

戦国時代(紀元前475–221年)には、現在の貴州省の一部が楚国の黔中地方に属していた。その版図は、おおむね今日の沿河から榕江以東に広がり、銅仁および黔東南の一部の県を含んでいたとされる。戦国末期になると「夜郎国(やろうこく)」が勃興し、戦国末から西漢初期にかけて、西南夷諸部族の中で最も強大な地域政権として勢力を誇った。

秦王朝はこの地に「黔中郡」を設置し、中央政権による支配体制を整えた。

秦・漢

紀元前135年、漢武帝は唐蒙を夜郎へ派遣し、交渉の結果、夜郎侯はその領地に郡県を設置することに同意した。これにより、紀元前126年に夜郎県と且蘭県が設置され、さらに紀元前111年には牂牁郡が置かれた。紀元前25年に夜郎国が滅亡すると、その地域は本格的に郡県制の下に編入された。

東漢時代には、西漢以来の行政区画が踏襲された。三国時代には、西南地域の大部分が蜀漢の支配下に入り、現在の貴州省域は牂牁郡・朱提郡・興古郡・江漢郡・涪陵郡に属した。魏晋南北朝期になると、貴州には牂牁郡が引き続き設置され、周辺の辺境地域は朱提郡や江漢郡などの管轄下にあった。隋代には牂牁郡と明陽郡が設置され、また現在の貴州省東北部は黔安郡・沅陵郡に属していた。

漢(唐代)

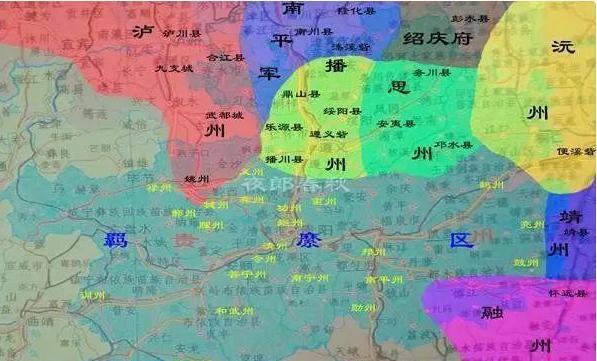

唐代において、現在の貴州省地域には、中央直轄の統治組織である「経制州」と、土着勢力を承認し緩やかに統治する「羈縻州」とが併存する二元的な支配体制が推進された。経制州としては播州・思州・珍州・賞州・充州・費州などが設置され、一方の羈縻州には矩州・蛮州・荘州・琰州・盤州・応州などが置かれていた。

地理的には、烏江以北の地域では経制州が多く、烏江以南では羈縻州が一般的であった。このように、地勢や民族分布に応じて統治形態を分けることで、唐王朝は地域支配の安定を図ったと考えられる。

さらに、唐王朝(618–907年)はこの地に黔中道を設けるとともに、黔州郡や黔州都督府を設置し、軍事・行政両面における統治体制を強化した。

唐(宋代)

宋代に入ると、現在の貴州地域は夔州路・荊湖北路・潼川路・広南西路・剣南西路・剣南東路などに編入されたが、その中心的な管轄は主として夔州路に属していた。

「貴州」という名称は宋代(960–1127年)に由来する。974年、土着勢力の首領であった普貴が支配する矩州が朝廷に帰順し、その際に下された勅書には「惟爾貴州、遠在要荒」と記されている。これは、史料上に「貴州」という名称が初めて現れた例であり、この地域の呼称の起源を示すものである。

宋(元代)

元代に入ると、現在の貴州省地域には「土司制度」が導入された。これは、現地の首長を世襲的に任用し、中央政権の名義的支配の下で地域統治を行わせる制度である。

当時の貴州地域における主要な行政建置には、八番順元等処宣慰司都元帥府、播州宣慰司、思州宣慰司、新添葛蛮安撫司、烏撒烏蒙宣慰司、亦渓不薛宣慰司、さらに普定路や普安路などが含まれていた。これらの管轄は湖広・四川・雲南の三行省に分属し、南西辺境の統治体制を支える役割を担った。

元(明代)

明代は、貴州省の発展史において極めて重要な時期である。永楽11年(1413年)、貴州布政使司が設置され、貴州は初めて省級の行政単位として確立した。これは、貴州地域が中央の直接的な統治体系に本格的に組み込まれたことを示す画期的な出来事であった。

明代末期において、貴州布政使司は貴州宣慰司のほか、貴陽・安順を直轄し、さらに平越三軍民府のもとで黎平・思州・思南・銅仁・鎮遠・石阡の計七府を統括した。この体制により、貴州省域における行政区画と軍政機構の体系化が進み、地域支配の安定が図られたと考えられる。

清代前期における貴州の行政変革

清代前期、貴州の行政区画には大規模な変革が加えられた。第一に、周辺境界の調整である。康熙4年(1665年)、清王朝は水西・烏撒を平定し、水西地域に黔西府を、比喇地域に平遠府を、大方地域に大定府を設置した。翌康熙5年(1666年)には、烏撒府を威寧府に改称するとともに、湖広に属していた黎平府を再び貴州に帰属させた。さらに雍正5年(1727年)、四川省の遵義府とその所轄諸県を貴州省へ移管し、同時に畢節以北の永寧県全域を四川省に編入した。また、広西省の紅水河・南盤江以北の地域には永豊州を設置し、広西の茘波や湖広の平渓・天柱をも貴州の管轄下に置いた。これにより、ほぼ現在に近い貴州の領域が確立された。

第二に、康熙10年(1671年)以降、明代に設置されていた多くの州は県へ改編され、一部は隣接する県や州へ統合された。

第三に、「改土帰流」の実施後、旧土司領地に府や県が新設された。

こうした行政整理の結果、清代末期には、貴州省には12府、2直隷庁、13州、13庁、43県が設置されるに至った。

清

中華民国2年(1913年)、貴州において地方行政区画の再編が行われ、従来の府・庁・州はすべて県へと改められた。この際、省内には3道の観察使が設置されたが、1920年には道制度が廃止されている。さらに1937年には、貴州省は6つの行政督察専員区を設置し、その下に各県を統轄させた。1941年には貴陽市が新たに設置され、1948年には貴州省の行政区画は、1つの直轄区と6つの行政督察区のもと、計78の県(市)を管轄する体制へと整備された。

1935年

中華民国2年(1913年)、貴州省において地方行政区画の大規模な再編が実施され、従来の府・庁・州はすべて県に改編された。この際、省内には3道の観察使が設置されたが、1920年には道制度自体が廃止されている。その後、1937年には貴州省に6つの行政督察専員区が設けられ、各専員区の下に県を統轄させる制度が整備された。さらに1941年には貴陽市が新たに設置され、1948年には行政区画の最終的な調整が行われ、1つの直轄区と6つの行政督察区のもとに計78の県(市)を管轄する体制が確立された。