翻訳:孫 明月

修正:須崎 孝子

監修:姚 武強

補筆・再構成:大橋 直人

概説

玉屏簫笛は、貴州省玉屏トン族自治県に自生する竹を素材に作られる伝統楽器です。ときに精緻な龍鳳の文様が彫り込まれることから「龍簫鳳笛」とも呼ばれています。中国を代表する竹製管楽器のひとつであり、その澄んだ美しい音色と卓越した彫刻技法によって高い名声を得てきました。

玉屏簫笛は、トン族をはじめ漢族、ミャオ族、土家族など多民族の文化交流と発展の結晶であり、単なる民族楽器としてだけでなく、美術工芸品としても高い価値を持ちます。その悠久の歴史と豊かな文化性により、今日では国内外に広く知られる存在となっています。

材料の選定

玉屏簫笛の製作において最も重視されるのは素材選びです。使用されるのは、現地の陰山(ひなたの当たらない山地)の渓谷に育つ小水竹です。この竹は節の間隔や肉厚が理想的で、質が締まり堅牢であることから、楽器素材に最適とされています。

伐採の時期にも厳格な規定があります。最良とされるのは立冬から二か月以内で、この時期の竹は水分と糖分が少なく、完成した笛は割れやカビの発生が少ないとされています。

製作工程

竹の選定だけでも四段階の工程があり、これが玉屏簫笛の製作を特徴づけています。玉屏簫笛の歴史はおよそ400年以上に及び、一本一本が以下の主要な過程を経て生み出されます。

1、竹の選定

2、制坯(せいはい):まだ加工されていない竹の状態(白地)の整形

3、彫刻

4、仕上げ(製品化)

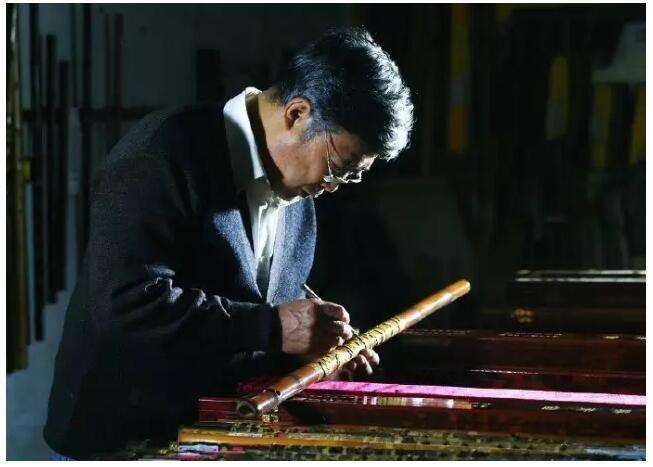

このほか、伐採から完成までに及ぶ工程は実に24段階にも及びます。作業はすべて手作業で行われ、最後には詩文や画が刻まれて古雅な趣を添えます。

彫刻技法

玉屏簫笛に施される彫刻は、文字や文様を中心としています。当初は店名や製作日を刻む程度でしたが、1930年代以降は龍鳳、花卉、山水など多彩な意匠が加えられるようになりました。

文字彫刻には「片刀」と呼ばれる一刀彫りが用いられ、行書・草書・篆書は陰刻(凹彫り)、隷書は陽刻(浮彫り)として表現されます。かつては片刀による緩やかな刃の運びが基本でしたが、1960年代以降は「両刀」が導入され、より自由度の高い彫刻が可能となりました。

磨きと仕上げ

竹の選別・白地作り・彫刻という三大工程の後、さらに磨き作業が行われます。焼き、研磨、水洗い、彩色、拭き取り、漆塗りなどが含まれ、その核心となるのは独自の磨き技術です。この工程を経てこそ、玉屏簫笛は滑らかで美しく、雅趣ある仕上がりとなります。

文化的価値と保護

玉屏簫笛は、長い歴史を経て豊かな文化的意義を帯びるようになりました。しかし、近代化の波は民族楽器に大きな影響を与え、製作技術の継承と保護が急務となりました。

この状況を受け、2006年5月20日、国務院の認可により玉屏簫笛の製作技術は第一回国家級無形文化遺産に登録されました。さらに2007年6月5日には、劉沢松・姚茂禄・楊平海の三氏が文化部により代表的伝承者に認定されました。

国際的評価

玉屏簫笛は今や世界にも広く知られ、貴州の三宝(大方漆器・仁懐茅台酒・玉屏簫笛)の一つとして国酒・茅台と並び称されます。中国の民族楽器として初めて国際大賞を受けたこともあり、1950年代には周恩来総理が海外の友好芸術団体に贈呈し、国際文化交流の架け橋ともなりました。